Le projet SEPURE vise à développer de nouvelles pratiques d’élevage à même de renforcer la durabilité des systèmes d’aquaculture en étang. Il s’appuie sur une démarche de co-construction avec les acteurs de la filière étang, pour viser à développer et appliquer de nouveaux scénarios d’empoissonnage.

Le projet s’étend sur le territoire métropolitain (France), avec des sites d’expérimentations localisés sur quatre territoires connus pour leurs systèmes d’étangs piscicoles.

Financeur : Fonds Européen pour l’Aquaculture (FEAMP) et France Agrimer

La France dispose du plus grand potentiel de surface en étang d’Europe, qui pourrait répondre à l’accroissement de la demande en produits aquatiques. Les étangs fournissent aussi un grand nombre de services écosystémiques comme la production de nourriture (pisciculture, notamment), la régulation hydrologique, l’épuration des pollutions, le support à la biodiversité, etc. En France, les zones d’étangs étaient principalement utilisées pour la production piscicole et la conservation de la biodiversité. Malheureusement, l’exploitation des étangs est en diminution à cause de leur manque de rentabilité et le faible attrait de leur production piscicole. Cette déprise piscicole a un impact négatif direct sur le maintien de ces écosystèmes aquatiques dans le paysage et la conservation de la biodiversité. Fort de ces constats, l’objectif de ce projet est de proposer de nouvelles pratiques pour la pisciculture d’étang qui s’appuieront sur l’ensemble du système et la diversité qui le compose pour produire de manière plus durable.

Objectifs du projet

Ce projet vise à développer de nouvelles pratiques d’élevage à même de renforcer la durabilité des systèmes d’aquaculture en étang. Il s’appuie sur une démarche de co-construction avec les acteurs de la filière étang, pour viser à développer et appliquer de nouveaux scénarios d’empoissonnage. La production piscicole est en effet basée sur une polyculture dans un même milieu aquatique, avec cependant des espèces qui ne sont plus assez résilientes face aux impacts du changement climatique. Il convient donc de définir et d’expérimenter de nouveaux mélanges d’espèces de poissons, plus adaptés aux conditions actuelles, en intégrant des espèces nouvelles (esturgeon, black-bass, carpe amour,…) ou des assemblages innovants (black-bass-gardon-tanche, sans carpe).

Ce projet a le souci de prendre en compte les retombées économiques des innovations générées en réalisant une analyse des coûts et bénéfices. La question environnementale est au cœur de ce projet par une analyse fine des mécanismes en jeu à la fois à des échelles locales prenant en compte les émissions des étangs et de façon plus globale avec des indicateurs environnementaux comme l’indicateur de changement climatique proposé par des méthodes d’ACV (Analyse du Cycle de Vie).

Sur le plan scientifique plusieurs éléments sont attendus :

- Une meilleure compréhension des interactions entre espèces piscicoles, invertébrés et végétaux.

- Une meilleure connaissance des interactions entre l’élevage en étang et son milieu naturel environnant.

- Le développement de démarches de modélisation adaptées pour la représentation du fonctionnement des étangs

- La mise en place de modèles opérationnels conçus pour l’optimisation des empoissonnements.

Ces travaux ont pour objectif d’enrichir les connaissances et de produire des outils opérationnels pour la prise de décision technique des pisciculteurs.

Les étangs ont une évolution biologique et physico-chimique constante. Connaître le point d’équilibre de chaque étang, c’est-à-dire l’état où l’on ne prend aucun risque ni pour la production piscicole ni pour la dégradation de la biodiversité, est un atout. La trajectoire idéale de chaque étang peut être définie, et il est ainsi possible de définir l’empoissonnage adapté pour faciliter la gestion de l’étang au sens global du terme.

Matériels et méthodes

Quatre activités successives ont été planifiées :

- Une phase d’enquête et d’ateliers de co-conception avec les professionnels visant à adapter leur itinéraire de production en termes d’intrants, d’espèces empoissonnées. Cela a eu pour objectif d’optimiser leur résultat économique tout en gardant une voie résolument agroécologique (faibles densités, conservation de la biodiversité)

- Une phase visant à analyser la cohérence des hypothèses retenues (scénarios d’empoissonnages et pratiques de gestion) en petits bassins expérimentaux ;

- Une phase de transfert sur le terrain, en appliquant 4 scénarios principaux d’empoissonnage et en étudiant des indicateurs différents : services écosystémiques rendus (production, conservation de la biodiversité, maintien de l’eau dans les territoires, etc…), bilan ACV (analyse du cycle de vie) des poissons produits, bilan économique de l’activité piscicole.

- Une phase de modélisation basée sur le fonctionnement des écosystèmes étudiés in situ : développement d’un modèle de productivité piscicole basé sur les ressources naturelles disponibles (algues, plantes, zooplancton invertébrés), afin de définir les périodes et quantités d’alimentation complémentaire (exogène) à appliquer.

Résultats clés

Bilan des scénarios : certains scénarios d’empoissonnage sont prometteurs, apportant une plus-value économique mais aussi un impact sur la biodiversité. Ainsi, un scénario sans carpes (espèces phare de la pisciculture d’étangs) mais avec un mix en faible densité d’espèces à forte valeur ajoutée peut permettre la conservation de la biodiversité. Un autre scénario basé sur l’addition d’une espèce (la carpe d’amour) sur un mix habituel (carpe/gardon/tanche/carnassier) a des vertus en terme de rendement écologique et technico-économique, la carpe amour permettant a priori un recyclage plus important de la matière organique dans l’étang.

ACV : l’analyse des bilans ACV prouve que l’élevage, basé sur des espèces des intrants produits localement, permet des résultats vraiment intéressants, plus performants en terme d’ACV que la plupart des autres élevages.

Services écosystémiques : l’analyse des services rendus par les étangs au sein d’un territoire agricole confirme leur multifonctionnalité, surtout à l’échelle des paysages d’étangs. En effet, à l’échelle territoriale, un paysage d’étangs remplit toujours au moins 8 services importants : production de poissons, retenue d’eau pour limiter les inondations, amélioration de la qualité de l’eau par absorption des polluants (résidus phytosanitaires, notamment), conservation de la biodiversité, support d’éducation des plus jeunes, site d’expériences physiques et psychologiques pour les habitants, support d’espèces pollinisatrices, et maintien d’options pour l’avenir du territoire (grâce à la présence d’eau superficielle).

Modélisation : une mise au point d’un modèle fonctionnel d’étang a été finalisée. Elle intègre toutes les données accumulées au cours du programme. Son efficacité sera améliorée au fur et à mesure des retours d’expériences de terrain prévues dans plusieurs projets.

Un livre aux éditions QUAE, centré sur les résultats du programme, est en projet pour fin 2026.

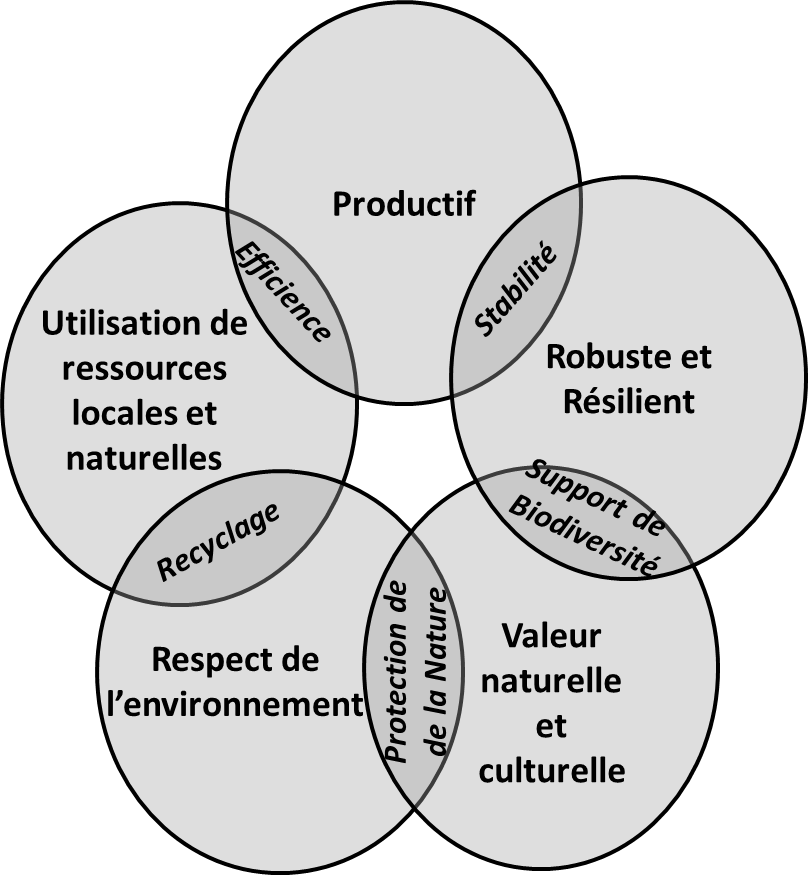

La redéfinition de modèles d’élevage plus agroécologiques est nécessaire pour répondre aux tendances de consommation montrant une demande croissante en produits aquatiques, ainsi qu’en produits locaux et naturels. Différents enjeux sont à relever pour ces systèmes (Fig. 1) : ils doivent être productifs pour dégager des revenus suffisants ; être robustes et résilients, c’est-à-dire conserver des niveaux de productivité suffisants malgré des changements de contextes (climatiques, économiques…) ; être respectueux de l’environnement au sens de faible impact sur le milieu naturel ; avoir une valeur « nature » au sens biodiversité et paysage, et une valeur culturelle, au sens patrimonial, éducatif et artistique ; et utiliser des ressources en quantité limitée, préférentiellement d’origine naturelle et locale (Aubin et al., 2017).

Principes pour une gestion agroécologique des étangs. D’après Aubin et al. (2017)

Équipe projet

Joël Robin, Léo Girard, Mathieu Guérin, Soraya ROUIFED de l’équipe Aquaculture au sein de l’unité de recherche Agroécologie et Environnement.

Partenaires

INRAE Rennes, Université de Nancy, ITAVI, Agrocampus Ouest et Université de Rennes 1.

Ressources et publications

Aubin Joël, Robin Joël, Wezel Alexander, Thomas Marielle. Agroecological Management in Fish Pond Systems. 2017. https://isara.hal.science/hal-03672954v1

Wezel Alexander. Agroecological practices for sustainable agriculture: principles, applications, and making the transition, World Scientific, pp.355-394, 2017, 978-1-78634-305-5